Resumen

Palabras clave: Crisis darwinismo, nuevo paradigma integral, hipótesis alternativa, tabla periódica, evolución espiral divergente-convergente, ritmo acelerado, teleología, singularidad, punto omega, sintropía, armónicos musicales, ondas estacionarias, saltos cuánticos, discontinuidades evolutivas, tiempo fractal, universo holográfico, gran historia, macrocosmos (paleontología, antropología, historia), microcosmos (embriología, psicología del desarrollo), paralelismo ontogenia-filogenia, espectro energía-conciencia, espiral dinámica, chakras, filosofía perenne, no-dualidad.

Introducción

¡Hola a todos!

Un nuevo universo

A lo largo de las últimas décadas, la aparentemente sólida visión del mundo mecanicista y materialista ha comenzado a presentar alarmantes fisuras. Los planteamientos que hace poco más de un siglo figuraban como rigurosos y casi irrebatibles, empiezan a estar francamente en entredicho.

La crisis del darwinismo

Hoy día el mundo de la ciencia acepta, de forma unánime, el hecho evolutivo como una característica central del universo. En todas las ramas del saber humano —astrofísica, biología, psicología, sociología, etcétera— hay un completo consenso sobre el carácter dinámico y creativo de la realidad fenoménica. Sin embargo, hay discrepancias en la interpretación de los hechos.

La teoría de la evolución de Darwin se basaba fundamentalmente en las mutaciones al azar y en la supervivencia de los más aptos. El siglo pasado, hacia finales de los años 30 y principios de los 40, la “teoría sintética” ampliaba estos planteamientos con las aportaciones de la genética mendeliana y la genética de poblaciones, manteniendo como elementos explicativos básicos la mutación aleatoria y la selección natural. Esta teoría sintética gozó de una aceptación casi total durante dos o tres décadas, pero a partir de 1970 se ha comenzado a suscitar una gran oleada de controversias. Entre muchos paleontólogos, genetistas, embriólogos y taxónomos ha ido tomando cuerpo la opinión de que la teoría sintética resulta inadecuada en muchos sentidos: niegan que el factor azar sea el único padre que rija el proceso evolutivo, rechazan que la selección natural explique la aparición de nuevas especies, afirman que el registro fósil no se corresponde con el gradualismo darwinista y denuncian que la teoría no da cuenta del fenómeno de la complejidad creciente.

Según nuestro esquema, partiendo de la vibración puntual del origen, el proceso universal comienza con una explosión vertiginosa de creatividad y saltos de nivel, que, paulatinamente, va desacelerando su ritmo en el camino de ascenso hacia un determinado estrato del espectro —el “sonido fundamental”—, para, a partir de ahí, comenzar a acelerar de nuevo, progresivamente, su ritmo de saltos novedosos, a lo largo del tramo de subida que se orienta hacia una imparable vibración puntual final de creatividad infinita. Más tarde analizaremos el sentido profundo de esos sorprendentes polos original y final, pues ahí encontraremos, precisamente, la clave a muchas de nuestras preguntas.

El primer ciclo (A-1) del proceso de retorno evolutivo parte de ese momento de surgimiento de las macromoléculas orgánicas, tras la formación de

El séptimo ciclo (A-7) comienza, pues, con la aparición del homínido. En la aproximación hacia su primer nodo (hace 4 millones de años) encontramos al australopithecus anamensis, que ya posee locomoción bípeda, y en la subida hacia el segundo nodo (hace 2 millones de años) entra en acción el Homo habilis, que empieza a fabricar toscas herramientas de piedra, e inaugura la categoría de Género —homo— de nuestra filogenia.

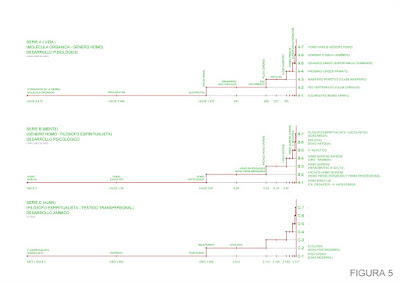

Hemos recorrido ya todo el trayecto de la primera serie (A) de nuestra trama de ritmos, y, como anunciábamos, con la llegada de los segundos nodos de cada ciclo —de los siete— han ido apareciendo, uno tras otro, la totalidad de los niveles taxonómicos básicos de nuestra especie. Es decir, nos hemos encontrado con las sucesivas transformaciones somáticas principales que han experimentado nuestros ancestros. Pero la evolución continúa, y ahora nos vamos a introducir en una nueva serie (B), que desplegará, paso a paso, las diferentes etapas que ha recorrido el género humano en su camino hacia la modernidad. Y, partiendo del esquema propuesto por Grahame Clark —adoptado habitualmente por la arqueología internacional—, podremos observar cómo las sucesivas industrias líticas generadas por nuestros antepasados se van desplegando, precisamente, al ritmo de nuestros ciclos. Así, el “modo técnico 1” (Olduvaiense) y su larguísima transición hacia el modo Achelense maduro se desarrollan en nuestro ciclo B-1, el “modo técnico 2” (Achelense pleno) en nuestro ciclo B-2, el “modo técnico 3” (Musteriense) en nuestro ciclo B-3, el “modo técnico 4” (Paleolítico superior) en nuestro ciclo B-4 y el “modo técnico 5” (Mesolítico) en nuestro ciclo B-5. ¡Ya veis!, ¡continúa la avalancha de “casualidades” encadenadas!

Sobre el paralelismo filogenético-ontogenético

Hace algunas décadas, el médico norteamericano Paul McLean propuso un sugerente modelo, conocido como “cerebro triúnico” o “cerebro triuno”, con el que trataba de explicar la función de los rastros de la evolución existentes en la estructura del cerebro humano. Sostenía McLean que nuestro cráneo envuelve en realidad tres cerebros —el reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex—, cada uno de los cuales representa un estado evolutivo distinto. Uno tras otro, se van formando de manera superpuesta, de dentro hacia afuera, ontogenéticamente durante el desarrollo embrionario y fetal, y filogenéticamente a lo largo de la evolución desde los primeros peces hasta el hombre moderno. Estos tres cerebros están enlazados entre sí, como “tres computadoras biológicas interconectadas”, pero cada uno conserva sus propias características diferenciadas.

El complejo-R (o cerebro reptiliano), que abarca el tronco del encéfalo y el cerebelo, comenzó a formarse evolutivamente hace unos 500 millones de años y se desarrolló a lo largo de nuestro ciclo A-3, tras la formación del cordón nervioso en el ciclo anterior. Se encarga, básicamente, de las funciones vitales primarias, es decir, de los instintos básicos de supervivencia. Es un cerebro centrado en la acción, responsable de la conducta impulsiva automática, de pelea o huida, reactiva ante los estímulos directos, sin ningún proceso sentimental.

El sistema límbico (o cerebro paleomamífero), que incluye el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, se originó hace más de 150 millones de años y se desarrolló a lo largo de nuestro ciclo A-4. En su conjunto, constituye la sede central de las emociones y la memoria afectiva, cargada emocionalmente. Esta capacidad de poner el pasado en el presente, fomenta el aprendizaje y facilita las relaciones, como se pone de manifiesto en la evolución de los mamíferos.

El neocórtex (o cerebro neomamífero), formado por la capa neuronal que recubre la zona externa del cerebro, comenzó a desplegarse hace unos 60 millones de años y se fue incrementando, paulatinamente, en nuestro ciclo A-5 y siguientes. Existe una relación directa entre este despliegue de la corteza cerebral y el desarrollo social: cuanto más complejas y organizadas son las sociedades, mayor es el tamaño del neocórtex de sus miembros. El sistema neocortical es responsable de los procesos intelectuales superiores y fuente de las crecientes capacidades cognitivas de los primates más evolucionados.

Esta misma secuencia evolutiva —armazón neural, complejo-R, sistema límbico y neocórtex— se despliega, aproximadamente, de dentro hacia afuera, a lo largo del desarrollo embrionario y fetal de cada ser humano. Así, como dijimos, el tubo neural comienza a formarse en la 3ª semana de gestación y, tras su cierre completo, el extremo cefálico empieza a dilatarse considerablemente pasada la 4ª semana, dando lugar a las tres vesículas primarias, a partir de las cuales se origina todo el encéfalo. O, por ejemplo, el bulbo raquídeo o médula oblonga (componente del complejo-R), que surge al final de la 8ª semana a partir del mielencéfalo —una de las cinco vesículas secundarias—, alcanza su forma definitiva en torno a la semana 20 de gestación. O el hipocampo (componente del sistema límbico), que tiene un aspecto similar en todos los mamíferos, comienza a desplegarse a partir de la semana 13, y mes y pico más tarde ya adquiere la forma adulta. Y, por su parte, la corteza cerebral (neocórtex) se desarrolla posteriormente, sobre todo a partir del 5º mes de embarazo, cuando la superficie de los hemisferios, que hasta entonces es casi completamente lisa, comienza a generar, durante los meses 6º y 7º, los surcos y las circunvoluciones características, que aumentan espectacularmente el área cerebral y facilitan el número de conexiones entre las neuronas.

Este paralelismo entre las secuencias filogenética y ontogenética del desarrollo del sistema nervioso continúa incluso después del nacimiento. Así, por ejemplo, existen unas neuronas denominadas fusiformes —encargadas de conectar diferentes regiones del cerebro— que sólo se encuentran en los seres humanos y en algunos grandes simios. Parece ser que el número de estas neuronas aumentó de forma rápida y espectacular con la aparición del Homo sapiens. Y lo más sugerente del caso es que, actualmente, estas células no existen en los bebés recién nacidos, sino que empiezan a aparecer al cabo de unos cuantos meses, y aumentan su número significativamente entre los uno y tres años, coincidiendo, precisamente, con nuestras previsiones para la etapa correlativa a la emergencia del H. sapiens en nuestro desarrollo individual, como vamos a ver a continuación.

Cerramos aquí este paréntesis sobre la evolución del sistema nervioso y continuamos ahora con la comprobación de nuestra propuesta. Lo habíamos dejado en el momento del parto, tras nuestro ciclo A-6. A partir de este momento tomaremos como referencia la jerarquía de niveles psicológicos planteada concienzudamente por Ken Wilber a lo largo de toda su obra. Veamos el primero de esos niveles, que, según nuestra trama de ritmos, debería corresponder al paso del ciclo A-7 al B-1, pues en el primero se gesta y en el siguiente se despliega.

Adenda 1: Investigaciones coincidentes

En conclusión, dadas las enormes coincidencias entre las investigaciones de Panov, Chaline, Smith y la mía propia, realizadas todas de forma independiente y desde enfoques muy distintos, parece evidente que, inesperadamente, hemos descubierto una pauta evolutiva muy precisa en medio de la aparentemente azarosa dinámica universal. Resulta obvio, pues, que, teniendo en cuenta la envergadura y las profundas implicaciones del hallazgo, ahora se abren un sinfín de novedosas perspectivas. Por eso, desde aquí, como dijimos en la introducción, se invita a todos los lectores a indagar en los sugerentes caminos que comienzan a vislumbrarse. Quizás descubramos, entonces, que la realidad es mucho más fascinante de lo que jamás hubiéramos podido siquiera imaginar.

Adenda 2: Más investigaciones coincidentes

Cuando, allá a principios de la década de los 80, comencé a elaborar la presente hipótesis evolutiva, resultaba realmente desolador constatar la completa soledad en la que me encontraba. Tenía la sensación de haber descubierto algo verdaderamente valioso, y, sin embargo, no encontraba interlocutores con los que compartir el hallazgo y contrastar opiniones. Hubo épocas en las que estuve tentado, incluso, de tirar la toalla, pero, una y otra vez, la intuición de que aquello que tenía entre manos merecía la pena, me dio fuerzas para seguir trabajando sobre ello.

Estos últimos años, a través de las enormes posibilidades que ofrece internet, el panorama ha cambiado por completo. Ha sido para mí una maravillosa sorpresa y una inmensa alegría, encontrar, una y otra vez, referencias de numerosos autores que, desde perspectivas muy diversas, planteaban ideas muy similares a las que yo venía defendiendo desde hacía un montón de años.

Para poner de manifiesto estas evidentes coincidencias entre investigaciones realizadas desde ámbitos muy distintos, vamos a elaborar, a continuación, un cuadro (fig. 10) en el que trataremos de resumir las propuestas de una decena significativa de autores que han estudiado este clamoroso fenómeno de la aceleración evolutiva, en sintonía con nuestro propio trabajo.

Incluiremos en este cuadro, por supuesto, a los tres investigadores citados en la Adenda anterior —Alexander Panov, Jean Chaline y Carter Smith—, así como a los otros dos —André de Cayeux y Ervin Laszlo— mencionados en el texto de nuestro artículo. Incorporaremos, además, la propuesta del físico y futurista griego Theodore Modis —autor del artículo Forecasting the growth of complexity and change—, la del ingeniero eléctrico norteamericano Richard L. Coren —autor de The Evolutionary Trajectory—, la del ingeniero, inventor y futurista estadounidense Ray Kurzweil —autor de The Singularity is near—, la del ingeniero en software sueco Nick Hoggard —autor de Evolution and the Feigenbaum Number— y la del biólogo español Miguel García Casas —autor de Teoría de la vida embarazada y la reproevolución.

Resulta realmente fantástico comprobar las grandes coincidencias que existen entre los listados de los grandes hitos evolutivos propuestos en todos estos trabajos, hasta el punto de que las gráficas que los representan —ya sean lineales o logarítmicas— son prácticamente idénticas en todos los casos. Tan sólo existe una pequeñísima diferencia, de uno o dos siglos, en la fecha del polo final hacia el que están orientadas las trayectorias, pero ¿qué son cien o doscientos años después de un viaje de más de 13.500 millones de años?

Donde sí existen claras diferencias de criterio entre estos autores, es en la valoración de ese polo final de aceleración evolutiva infinita. Desde nuestro punto de vista, se trata de una “singularidad” del mismo calibre que lo fue el instante inicial del Big Bang. Si este polo originario consistió, básicamente, en una explosión en el ámbito de la “energía”, el polo final hacia el que nos dirigimos vertiginosamente consistirá, fundamentalmente, en una implosión en el ámbito de la “consciencia”. Pero, fijémonos bien, como dijimos en el último apartado del presente artículo, ambas facetas —la “energía” y la “consciencia”— no son dos realidades diferentes, sino aspectos polares de la misma y única Vacuidad, las facetas objetiva y subjetiva de la simple y plena Autoevidencia siempre presente. De ahí que, desde nuestra perspectiva, en ese próximo instante final se desvelará definitivamente el “truco” de la evolución y de la historia: todo el trayecto recorrido desde el Big Bang hasta hoy, ha sucedido en ese eterno Ahora que en realidad somos. Se descubrirá, por tanto, que nuestra vida no ha sido un mero fragmento fugaz en medio de un proceso interminable, sino que, verdaderamente, siempre hemos sido la pura Autoevidencia atemporal en la que han acontecido, acontecen y acontecerán todos los mundos. No ha habido “antes”. No habrá “después”. Sólo hay Ahora. ¿No es autoevidente?

Y, ¡atención!, ese instante final no será, por supuesto, una mera experiencia subjetiva alcanzada por algunos individuos iluminados, porque, como hemos visto, no hay, en verdad, subjetividad sin objetividad, ni individuos realmente separados de su entorno universal. Por eso, la vivencia última será simultáneamente interior y exterior, y tanto individual como colectiva. Como lo es ahora. Como lo ha sido siempre. (En la próxima Adenda 3 vamos a esquematizar el panorama evolutivo desde esta perspectiva integral).

En el resumen inicial de su artículo Potential nested accelerating returns logistic growth in Big History, Dave dice:

"Las discusiones sobre las tendencias en las tasas de cambio, especialmente en tecnología, han dado lugar a una gama de modelos interpretativos que incluyen tasas aceleradas de cambio y progreso logístico. Estos modelos se revisan y se construye un nuevo modelo que puede usarse para interpretar la Gran Historia. Esta interpretación incluye las tasas crecientes de los eventos evolutivos y las fases de la vida, de los humanos y de la civilización. Estas tres fases, previamente identificadas por otros, tienen diferentes mecanismos de procesamiento de información (genes, cerebros y escritura). El aspecto de los retornos acelerados del nuevo modelo replica la parte exponencial del progreso a medida que las transiciones en estas tres fases comenzaron hace aproximadamente 5 mil millones, 5 millones y 5.000 años. Cada una de estas tres fases podría estar compuesta por un nivel adicional de unas seis transiciones anidadas, con cada transición avanzando más rápidamente por un factor de aproximadamente tres, con los correspondientes cambios en el flujo de energía libre y la organización para manejar la mayor tasa de generación de entropía del sistema. Las transiciones logísticas anidadas se han observado anteriormente, por ejemplo, en la exploración en curso de la física fundamental, donde el progreso hasta ahora sugiere que la transición completa incluirá unas 7 transiciones anidadas (conjuntos de subcampos). Se desconoce el motivo de este número de transiciones anidadas dentro de una transición más amplia, aunque puede estar relacionado con el paso inicial de comprender una fracción del problema completo”.

En la Tabla 1 LePoire describe, una a una, las diferentes etapas evolutivas, definidas por los sucesivos cambios en los flujos de energía [Indico entre corchetes la correspondencia con nuestros ciclos evolutivos]: Gravitacional [Big Bang], Planeta/Vida [Formación de la Tierra], Células complejas [A-1], Cámbrico [A-2], Mamíferos [A-3], Primates [A-4], Homínidos [A-6], Humanos [A-7], Lenguaje [B-1], Fuego [B-2], Ecoadaptación [B-3], Humanos modernos [B-4], Agricultura [B-5], Civilización [B-6], Revolución comercial [B-7], Ciencia/Exploración, Industrial [C-1], Información [C-2]. ¡El paralelismo es prácticamente total!

Coincidiendo con nuestra hipótesis, Dave plantea, pues, un factor de contracción temporal de 3 entre los sucesivos ciclos evolutivos. Afirma: “Un factor de contracción de tiempo de aproximadamente 3 es similar a los factores de contracción de tiempo y energía encontrados por Snooks (2005) y Bejan y Zane (2012). [...] Tenga en cuenta que desde el Big Bang hasta el comienzo de la vida en la Tierra solo se realizó un factor de contracción de tiempo.” Y añade: “Alexander Panov (2011) también organizó la historia evolutiva con 19 transiciones entre crisis evolutivas con una duración decreciente (aproximadamente por un factor de 3). Esto se llama la ley de escala de la evolución.”

En el artículo Interpreting Big History as Complex Adaptive System Dynamics with Nested Logistic Transitions in Energy Flow and Organization, LePoire representa gráficamente la dinámica global de la evolución por medio de la siguiente figura:

En el texto dice: “La logística general de la Gran Historia puede verse como si constara de tres espirales en un lado de un cono doble que representan la evolución de la vida, de la mente y de la civilización humana [ver Figura]. Cada espiral consiste en seis o siete fases anidadas más pequeñas de crecimiento logístico, con tiempos de duración que disminuyen aproximadamente en un tercio. El período astronómico antes de que la vida comenzara (es decir, desde hace 13.800 millones hasta 5.000 millones de años) es tres veces la duración representada en el cono. Este período fue impulsado por la gravedad y la expansión a medida que la temperatura del universo disminuyó, al principio rápidamente y luego se fue ralentizando. Esto puede ser representado por un cono apuntando en la dirección opuesta. Después del punto de inflexión, puede producirse un reflejo en la duración de las fases.” [Las negritas son mías].

Como se puede ver, hay una coincidencia prácticamente total en nuestras descripciones de la pauta global de la evolución. Dave habla de TRES espirales que representan la evolución de la vida, la mente y la civilización —recordar nuestras tres series “vida”, “mente” e “intelecto”—, con SIETE etapas de crecimiento logístico más pequeñas anidadas en cada una —recordar los siete ciclos que abarca cada una de nuestras series— siendo la duración temporal de cada etapa un TERCIO de la precedente —recordar la longitud de 1/3 de nuestros sucesivos segundos armónicos—. Además, el período astronómico es TRES veces la duración representada por las tres espiras del cono —tal como hemos observado en nuestra investigación—. Es fascinante comprobar cómo el citado párrafo de Dave ¡es un perfecto resumen de la hipótesis que estamos planteando!

Aunque, ¡bueno!, para decirlo todo, convendría añadir que la interpretación de LePoire sobre el sentido del vértice de la espiral evolutiva difiere del que estamos planteado en estas páginas. En lugar de prever una singularidad final de creatividad infinita, como nosotros hemos hecho, Dave vaticina un simple punto de inflexión en la pauta evolutiva, en el que el proceso acelerado de la evolución invierte su sentido y comienza, así, una paulatina ralentización en el ritmo de las transformaciones.

En el artículo An Exploration of Historical Transitions with Simple System Dynamics Models, Dave centra su investigación en las seis principales transiciones sociales y tecnológicas de la evolución humana, es decir entre cazadores-recolectores [B-4], sociedades agrícolas [B-5], primeras civilizaciones [B-6], desarrollo del comercio [B-7], industrialización [C-1] y sociedades sostenibles [C-2]. [Hemos vuelto a poner entre corchetes las correspondencias con nuestros ciclos, pues, tal como puede comprobarse, resultan por completo coincidentes]. Él afirma: “Los períodos más recientes llegan después de duraciones más cortas entre las transiciones de aproximadamente 1/3 del tiempo. Este factor de 3 es también una aproximación para los cambios en los períodos de aceleración tanto para la evolución biológica natural y la evolución humana cultural, como para esta revolución histórica humana fuertemente influenciada por la tecnología".

LePoire interpreta toda la serie de etapas evolutivas como una cadena de curvas logísticas (S) anidadas, y señala, en cada una de ellas, un “punto de inflexión” —o cambio de curvatura— en el que, en el momento de mayor creatividad, la etapa comienza su declive. Estos “puntos de inflexión” coinciden, precisamente, con nuestros “segundos nodos” de cada ciclo, en los que, como hemos explicado, el viejo paradigma alcanza su apogeo y, al brotar la semilla de un nuevo modelo, inicia su decadencia. Para visualizar estas coincidencias, vamos a indicar a continuación las propuestas de Dave en tres casos concretos que cita en su artículo An Exploration of Historical Transitions:

En el apartado sobre las “sociedades agrícolas”, él dice en el texto: "El punto de inflexión ocurrió hace aproximadamente 9.000 años”, y su Figura 9 expresa este cambio de curvatura con claridad. (Recordemos que el “segundo nodo” de nuestro ciclo B-5 tuvo lugar aproximadamente hace 8.300 años).

En el apartado sobre las “primeras civilizaciones”, él dice en el texto: "El punto de inflexión de este proceso ocurrió aproximadamente en el año 600 a. C., en lo que es conocido como la Era Axial”, y su correspondiente Figura expresa este cambio de curvatura con claridad. (Recordemos que el “segundo nodo” de nuestro ciclo B-6 tuvo lugar aproximadamente en el año 550 a. C.).

En el apartado sobre la “industrialización”, él dice en el texto: "El análisis de un conjunto diferente de datos muestra el pico en innovación per cápita alrededor del año 1900", y su correspondiente Figura expresa este cambio de curvatura con claridad. (Recordemos que el “segundo nodo” de nuestro ciclo C-1 tuvo lugar aproximadamente en el año 1910 d. C.).

Resulta verdaderamente fascinante que las coincidencias entre nuestras investigaciones no solo se refieran al listado global de ciclos de la evolución y de la historia, sino que incluyan también detalles menores como las fechas concretas de los “puntos de inflexión” entre esos ciclos. Y más aún, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas desde las que se han planteado nuestros trabajos. Estamos seguros que el lector sabrá tomar nota de las profundas implicaciones de estas coincidencias.

Adenda 6: Evolución toroidal

Todo lo escrito hasta aquí se ha centrado, básicamente, en desentrañar la pauta global de la evolución de la vida en el universo y en el ser humano. El resultado de esta investigación integral, como hemos visto, choca frontalmente con las previsiones del paradigma materialista de la ciencia clásica. Pero, sorprendentemente, en estos últimos años han comenzado a aparecer revolucionarias líneas de investigación en diferentes ramas de la ciencia —física, química, biología, neurología…— que sintonizan claramente con la visión del mundo que surge de nuestra investigación evolutiva y, por ello, pueden aportar datos clave capaces de explicar esta inesperada pauta universal que estamos desvelando.

Para poner de manifiesto esta sugerente sintonía entre diferentes investigaciones de vanguardia en campos dispares de la ciencia, vamos a comenzar esta Adenda esbozando las características fundamentales de la dinámica universal que se desprenden de nuestra indagación sobre el ritmo de la evolución. Con este fin, partiremos de las imágenes planas representadas en nuestras figuras 7-A y 7-B que, recordemos, resumían las trayectorias globales de la evolución universal y del desarrollo individual del ser humano desde el polo A de energía original hasta el polo Ω de consciencia final.

En el eje vertical de esos gráficos representábamos la totalidad del espectro de energía-consciencia, desde la base —con un máximo de energía y un mínimo de consciencia— hasta la cumbre —con un mínimo de energía y un máximo de consciencia—, con toda la gama de equilibrios intermedios posibles entre estas dos facetas fundamentales de la realidad manifestada, que la tradición conoce como “la gran cadena del Ser” y que podemos resumir como la serie “materia-vida-mente-alma-espíritu”. El eje horizontal de esos gráficos reflejaba, sencillamente, la escala temporal completa, desde el origen A hasta el final Ω, tanto del universo como del ser humano.

Vamos a recordar en este punto un par de ideas que hemos expuesto anteriormente. Decíamos que toda la realidad manifestada aparece, inexorablemente, en forma de dualidades —que no cabe encontrar objeto sin sujeto, ni energía sin consciencia— y que, como todos los contrarios son mutuamente dependientes, podemos entenderlos como manifestaciones polares de una realidad que los trasciende y que es “previa” a esa dualización. Proponíamos, entonces, que el vacío cuántico original que plantean los físicos y el vacío místico final que vivencian los contemplativos no son sino la misma y única Vacuidad, percibida por los físicos de forma objetiva y por los contemplativos de forma subjetiva, pero que, en sí misma, no es objetiva ni subjetiva, sino “previa” a esa perspectiva dual. Aclarábamos, finalmente, que esa Vacuidad no hace alusión a una realidad metafísica lejana, sino a la simple y pura Autoevidencia de cada instante presente, que engloba en sí misma todas las manifestaciones de energía y consciencia que se observan en el universo espacio-temporal.

La otra idea que queríamos recordar aquí, hace referencia a nuestra afirmación de que como en esa Autoevidencia no hay separación entre sujeto y objeto y, por tanto, no es “algo” que pueda ser visto por “alguien”, para manifestarse relativamente ante sí misma necesita polarizarse en apariencia como sujeto y objeto, al igual que el 0 puede dualizarse en +1 y –1 sin cambiar, más que formalmente, su valor absoluto. De este modo, propusimos que la Autoevidencia, en su intento de verse a sí misma, se desdobla aparentemente como un polo original (básicamente de energía) y otro final (básicamente de consciencia), generando, así, una distancia ilusoria entre ambos, que al vibrar —como la cuerda de guitarra de nuestra hipótesis— da lugar a toda una gama de armónicos, que son precisamente los niveles de estabilidad que recorren los ciclos de la evolución que hemos estudiado. Pero, insistimos, esa presunta distancia temporal entre ambos polos es completamente ilusoria, porque en realidad todo sucede en el Ahora atemporal de la Autoevidencia siempre presente.

Si queremos reflejar gráficamente estas dos ideas en las mencionadas figuras 7-A y 7-B —que, tal como hemos visto, resumen las trayectorias globales de la evolución universal y del desarrollo individual del ser humano desde el polo A de energía original hasta el polo Ω de consciencia final— deberemos realizar un par de maniobras en esa superficie plana sobre la que hemos representado ambos gráficos (ver fig. 14-A).

En primer lugar, si hemos planteado que la energía y la consciencia no son dos realidades diferentes sino tan solo los aspectos objetivo y subjetivo de la misma y única Autoevidencia siempre presente, deberíamos unificar las líneas horizontales de la base y de la cumbre del gráfico, pues, como hemos dicho, representan, respectivamente, los niveles de máxima energía y de máxima consciencia que son uno y lo mismo en la realidad fundamental. Para ello, bastará con doblar sobre sí misma la superficie plana del dibujo, haciendo coincidir la línea superior con la inferior, obteniendo, así, un cilindro (ver fig. 14-B).

A continuación, si hemos afirmado que la distancia temporal entre el instante original A y el instante final Ω es ilusoria —pues todo sucede en el Ahora atemporal—, deberíamos unificar también las líneas verticales de la izquierda y de la derecha del gráfico, pues, como hemos dicho, representan, respectivamente, los momentos original y final de todos los procesos evolutivos y de desarrollo. Para ello, de nuevo, habremos de doblar sobre sí mismo nuestro cilindro, hasta hacer coincidir las líneas verticales extremas, obteniendo, de esta forma, una figura parecida a un “dónut” en el que el agujero central queda reducido a un punto sin dimensiones. Es lo que en geometría se denomina un “toro de cuerno” (ver fig. 14-C).

Teniendo en cuenta lo que acabamos de exponer —llevando hasta sus últimas consecuencias las pautas que se han ido desvelando en nuestras investigaciones—, todo apunta hacia una fascinante dinámica toroidal de energía-consciencia, instantánea y eterna, como el elemento clave para la comprensión integral del universo. Según este esquema, los flujos parten de un Centro sin dimensiones —en su faceta A—, siguen una trayectoria espiral —vórtice divergente—, alcanzan la superficie exterior del toro, y retornan al mismo Centro —en su faceta Ω— a través de otra espiral —vórtice convergente—, para reiniciar desde ahí su interminable proceso. A continuación, vamos a intentar esbozar los aspectos fundamentales de esta dinámica que comienza a vislumbrarse, pues, tal vez, estemos a las puertas de resolver muchos de los enigmas y los callejones sin salida en los que está enfrascada la ciencia oficial y su obsoleto paradigma materialista.

De entrada, resulta básico comprender el sentido último del punto central de ese “toro de cuerno” que estamos planteando, pues ahí radica el germen de todo lo demás. Como hemos visto, ese centro se deduce, por un lado, de la comprensión unificada de la energía potencial infinita del vacío cuántico y de la consciencia pura ilimitada del vacío místico, y, por otro, de la percepción del carácter ilusorio del tiempo, y, por tanto, de la simultaneidad absoluta del polo original A y del polo final Ω de todos los procesos. El centro de esa dinámica toroidal, que se manifiesta como el universo espacio-temporal en su conjunto y como todas y cada una de las estructuras que lo componen, es, pues, la misma y única Autoevidencia no-dual, sin forma, ilimitada, atemporal, inefable, vacía y plena, fuente y meta de todos los mundos, potencialidad absoluta. Insistimos, ese Centro no-dual es uno y el mismo en todo y en todos, su verdadera naturaleza, su identidad última.

Pues bien, esa pura Autoevidencia sin rostro, para contemplarse a sí misma, necesita desdoblarse, al menos aparentemente, en los papeles de ojo y espejo, de sujeto y objeto, pues ello le permite actualizar en el mundo de las formas finitas su infinita potencialidad. De este modo, como hemos visto, el centro no-dual, sin dejar de serlo, se manifiesta polarmente como fuente originaria de energía y atractor final de consciencia, generando una distancia temporal ilusoria entre ambas facetas. Fijémonos bien en esta idea, porque en ella puede estar la solución a muchos de los enigmas que está encontrando la ciencia. La Vacuidad absoluta, en la que no existe el menor atisbo de separatividad, se manifiesta dualmente en el mundo de las formas, de modo que las presuntas distancias espacio-temporales que los “sujetos” observan entre los “objetos” son, en última instancia, puramente ilusorias.

Anteriormente propusimos que la vibración de esa “cuerda” ilusoria de energía-consciencia que se crea entre los polos A y Ω generaba, desde el mismo instante original, un sonido fundamental determinado y toda una gama de armónicos, que constituían el espectro total de niveles potenciales arquetípicos que, como hemos visto, se actualizan, paso a paso, a lo largo de la evolución y de la historia. Pues bien, este mismo esquema multinivelado de energía-consciencia que hemos planteado en la “cuerda” de nuestra hipótesis, deberemos aplicarlo ahora a ese “toro” vibrante que, según hemos propuesto, genera todo el proceso universal. Nos encontraríamos, entonces, con una dinámica toroidal profundamente anidada en un sinfín de niveles —como una “matrioshka”—, desde la minúscula escala de Planck hasta la totalidad cósmica, reflejando, así, la radical estructura fractal del universo (ver fig. 14-D). La característica fundamental de este fascinante toro anidado radica en que el centro es común e idéntico en la totalidad de sus niveles, de modo que todos los flujos universales, sea cual sea la cota del espectro de energía-consciencia a través de los que se desplieguen, parten y finalizan en ese inefable centro no-dual que unifica en sí mismo las facetas de fuente —A— y receptáculo —Ω— de todos los mundos.

Esta estructura fractal y toroidal de la realidad facilita enormemente la comprensión del proceso evolutivo. Partiendo, pues, de la idea de que, en última instancia, el protagonista único de todos los procesos es la misma y única Autoevidencia, vamos a relatar a continuación cómo se despliega, paso a paso, la dinámica de la evolución.

Dijimos anteriormente que la Vacuidad inmanifestada se polariza, aparentemente, como sujeto y objeto para percibirse a sí misma sujeto-objetivamente de infinitos modos. Con este artificio, la Autoevidencia puede bucear hasta los últimos rincones de su propia infinitud —identificando, ilusoria y fugazmente, su Aquí-Ahora absoluto con cualquier punto-instante relativo del espacio-tiempo pixelado—, para, desde ahí, contemplarse a sí misma desde una determinada perspectiva —en cualquier nivel del espectro de energía-consciencia del toro anidado—, retornando, inmediatamente, a su plenitud originaria. Dado que, según hemos planteado, la dimensión temporal es puramente imaginaria, todo sucede, en verdad, de instante en instante. Esta salida y retorno, momento tras momento, entre el fundamento no-dual y su manifestación finita y fugaz en el espacio-tiempo, permite ir actualizando en el mundo relativo de las formas los niveles potenciales de estabilidad del espectro de energía-consciencia, es decir, toda la jerarquía de “armónicos” generados en el mismo instante originario.

Esta dinámica recursiva entre el Vacío infinito y todas sus formas espacio-temporales es intrínsecamente creativa, y está facilitada por el campo unificado de memoria que, paso a paso, se va gestando a nivel fundamental. Toda la información recogida en cualquier punto-instante del mundo manifestado es introyectada inmediatamente en ese campo básico de memoria colectiva que, lógicamente, va incrementado, momento a momento, su potencial. De este modo, cualquier entidad, sea cual sea el nivel del espectro en el que se desenvuelva, tiene, en el fondo más íntimo de sí misma, acceso libre a la totalidad de ese campo unificado de memoria, aunque, en función de sus características específicas, conecte tan sólo con unas determinadas facetas de ese campo. La dinámica toroidal posee, por tanto, una estructura holográfica, en el sentido de que cada “parte” de sí misma dispone de información de la “totalidad”, y es, de hecho, un reflejo particular de esa totalidad.

Vistas las cosas desde la perspectiva que estamos planteando, podemos entender el proceso evolutivo como una expresión natural de una dinámica toroidal, integral, no-dual, fractal y holográfica de la energía-consciencia fundamental. A través de esta dinámica recursiva, la Autoevidencia siempre presente se va focalizando, instante tras instante, en los sucesivos niveles del espectro “armónico”, comenzando por los más básicos —prioritariamente de energía— y finalizando en los más elevados —prioritariamente de consciencia—. En cada plano, va actualizando el potencial específico de ese nivel, integrándolo con los aspectos ya emergidos en alturas anteriores. A cada vuelta, partiendo de los recursos disponibles en el campo unificado de memoria, se proyecta en cada situación concreta del espacio-tiempo, percibe esa situación determinada en función de las posibilidades de su estructura, e, inmediatamente, introyecta esa información en el campo de memoria colectiva del fundamento. Cuando una entidad concreta ha desplegado todo el potencial del estrato en el que básicamente se desenvuelve y lo ha integrado con todo lo aflorado en las etapas precedentes, habiendo alcanzado una cota específica de complejidad, puede resonar con el “armónico” siguiente del espectro de energía-consciencia, y, de ese modo, ascender a un nuevo peldaño de la larga escalera de la evolución. Y así sucesivamente.

Esta dinámica toroidal, no-dual, fractal y holográfica de la energía-consciencia fundamental que estamos proponiendo tiene claras afinidades con viejas intuiciones de las tradiciones de sabiduría —el yin-yang del taoísmo, el trisquel celta, la semilla de la vida egipcia, el caduceo griego, la kundalini hindú… ¡incluso el símbolo de ∞ no es sino la sección transversal de un toro de cuerno!—, pero, como hemos dicho, resulta prácticamente inasumible para el paradigma materialista de la ciencia clásica. Tras la aparición de la física cuántica y la teoría relativista, el panorama ha cambiado drásticamente, surgiendo a lo largo del siglo pasado numerosas propuestas innovadoras que, en estas primeras décadas del nuevo milenio, han comenzado a cristalizar en una revolucionaria teoría unificada de campos que sintoniza en muchos aspectos con la evolución toroidal que estamos planteando. A continuación, vamos a hacer una breve recapitulación de algunos de esos trabajos que, en muy diversos campos, han abierto luminosamente el paisaje de la ciencia.

Conviene recordar, de entrada, las pioneras propuestas sobre la dinámica toroidal a cargo de Walter Russell —The Universal One—, de R. Buckminster Fuller —Synergetics—, de Arthur M. Young —The Reflexive Universe— o de Itzhak Bentov —A Brief Tour of Higher Consciousness: A Cosmic Book on the Mechanics of Creation—. Acerca de la tendencia creativa de la dinámica universal es obligado mencionar el “holismo” de Jan C. Smuts —Holism and Evolution—, el “Punto Omega” de Pierre Teilhard de Chardin —El fenómeno humano—, la noción de “sintropía” de Luigi Fantappiè —Principi di una teoria unitaria del mondo fisico e biológico— o el “principio antrópico participativo” de John A. Wheeler. Sobre el carácter anidado del mundo es necesario hacer referencia al concepto de “holón” de Arthur Koestler —The Ghost in the Machine— o a la “geometría fractal” de Benoît Mandelbrot —La geometría fractal de la naturaleza— o a la “evolución holoárquica” de Ken Wilber —Sexo, ecología, espiritualidad—. Acerca del principio holográfico es imprescindible recordar a David J. Bohm —La totalidad y el orden implicado— y su teoría del “holomovimiento” entre la realidad profunda u “orden implicado” y la realidad superficial u “orden explicado”, o el “cerebro holográfico” de Karl H. Pribram —Languages of the brain—, o los “campos morfogenéticos” de Rupert Sheldrake —Una nueva ciencia de la vida—, o el “campo akáshico” de información de Ervin Laszlo —El Paradigma Akáshico. (R)evolución en la vanguardia de la ciencia—, o los trabajos de Gerard ‘t Hooft —The holographic principle— mejorados por Leonard Susskind. En cuanto a la relación entre las escalas micro y macro, conviene recordar los trabajos en neuro-bio-física cuántica de Stuart R. Hameroff y Roger Penrose —Consciousness in the universe: A review of the ‘Orch OR’ theory— o los de Dirk K. F. Meijer y Hans J. H. Geesink —Consciousness in the Universe is Scale Invariant and Implies an Event Horizon of the Human Brain—. Vamos a terminar este rápido listado de investigaciones en la vanguardia de la ciencia que sintonizan con algunos puntos clave de nuestra propuesta, haciendo especial mención a los revolucionarios trabajos de Nassim Haramein y sus colaboradores William D. Brown y Amira Val Baker —The Unified Spacememory Network: from Cosmogenesis to Consciousness [ https://holofractal.org/spacememory.pdf ]—, pues su “Teoría Holofractográfica del Campo Unificado” integra brillantemente los enfoques fractal, holográfico y toroidal que definen nuestra hipótesis.

(Actualmente ya existen numerosas páginas en internet que se hacen eco de esta emergente perspectiva acerca de un universo toroidal, holográfico y fractal. Recomiendo a los lectores interesados en este tema, consultar los siguientes sitios web: “The Fractal-Holographic Universe”, de Andreas Bjerve [ http://holofractal.net/ ], y “Cosmometry”, de Marshall Lefferts [ http://cosmometry.net/ ] ).

“El ahora que pasa

hace el tiempo, el ahora que permanece hace la eternidad” (Boecio)

En esta adenda vamos a

recapitular y a desarrollar algunos de los puntos fundamentales que han ido

apareciendo a lo largo de estas páginas. Confiamos en que, al presentarlos de

forma unificada, podremos, al final, bosquejar un panorama verdaderamente integral

de la dinámica creadora de la realidad, capaz de clarificar, con sencillez y

sin artificios, muchas de las grandes cuestiones que la humanidad se ha

planteado desde siempre y a las que la ciencia materialista no ha sabido

responder.

En una adenda anterior hemos planteado que, para alcanzar una comprensión verdaderamente integral de todo lo expuesto a lo largo de nuestra investigación, resulta completamente necesario hacer referencia, al menos, a tres facetas diferentes en el Todo-Uno: A) la realidad absoluta no-dual, B) la realidad relativa potencial y C) la realidad relativa espacio-temporal. A continuación, vamos a tratar de precisar el sentido de cada una de estas expresiones.

A) La realidad absoluta

no-dual

Toda la realidad

manifestada aparece, inexorablemente, en forma de dualidades. No cabe encontrar

sujeto sin objeto, dentro sin fuera, origen sin fin... Ni viceversa. Por eso,

dado que todos los contrarios son mutuamente dependientes, podemos entenderlos

como manifestaciones polares de una realidad que los trasciende y que es

“previa” a esa dualización.

Los físicos hablan de una

energía potencial infinita en el vacío cuántico original, y los sabios hablan

de una consciencia diáfana infinita en el vacío místico final. Nuestra

propuesta —en sintonía con las grandes tradiciones no-duales de sabiduría— es

que esos dos vacíos son la misma y única Vacuidad, percibida por los físicos de

forma objetiva y por los contemplativos de forma subjetiva, pero que, en sí, no

es objetiva ni subjetiva, sino “previa” a esa perspectiva dual. Como en esa

Vacuidad no hay separación entre sujeto y objeto, no resulta posible verla

de ningún modo, porque no es “algo” que pueda ser visto por “alguien”,

pero, evidentemente, tampoco es “nada”, porque, de hecho, todos los entes del

universo —objetivos o subjetivos— no son otra cosa que formas parciales y

relativas de ese Vacío no-dual. Aunque, en sentido estricto, no resulta

posible, por tanto, realizar ninguna afirmación sobre la Vacuidad esencial, a

modo de aproximación sugeriremos que es, de forma indiferenciada y simultánea, energía

potencial y consciencia pura, es decir, luz-lúcida o lucidez-luminosa no-dual.

La ciencia positivista

jamás podrá acceder a este Vacío intrínsecamente inefable, pues el mero intento

de describirlo objetivamente coloca al investigador “fuera” de su ámbito

no-dual. Sin embargo, paradójicamente, el Vacío del que estamos hablando, lejos

de ser una realidad lejana, misteriosa o desconocida, es la vivencia más

próxima, íntima y obvia de nuestra existencia. ¿Es que hay algo más

incuestionable que la propia Certeza-de-Ser?... ¿es que, querido lector,

dudas por un solo instante de tu propia realidad?... Pues, resulta que esa simple

y pura Auto-Evidencia siempre presente que eres en tu esencia

—previa a la más mínima identificación con cualquier forma concreta— es, precisamente,

la Vacuidad no-dual que constituye y comprehende todos los mundos. ¡Esa simple

Auto-Evidencia es la única sustancia del universo en su conjunto y de todos y cada

uno de los entes que lo componen!

El universo no está hecho

tan sólo de energía —como pretenden los monistas materialistas—, ni tan sólo de

consciencia —como pretenden los monistas idealistas—, sino de la Vacuidad

no-dual “previa” que incluye y trasciende ambas facetas. Esta afirmación

coincide claramente con la idea de Baruch Spinoza de que todo el universo está

hecho de una sola sustancia —que él denominaba “Dios” o “Naturaleza”— que se

presenta bajo dos atributos: extensión (materia) y pensamiento (mente). O, de

igual modo, con el planteamiento de Friedrich Schelling de que el principio

supremo debe ser un absoluto que sea al mismo tiempo objeto y sujeto,

naturaleza y espíritu, es decir, la unidad, la identidad o la indiferencia de

ambos aspectos. Perspectivas similares a estas comienzan actualmente a

sugerirse con creciente insistencia, en muy diversos campos de investigación,

bajo las denominaciones de “monismo de doble aspecto” y “monismo neutral”. Así,

en palabras del físico alemán Harald

Atmanspacher: "los enfoques de doble aspecto consideran los dominios

mental y físico de la realidad como aspectos o manifestaciones de una realidad

indivisa subyacente en la que lo mental y lo físico no existen como dominios

separados. En tal marco, la distinción entre mente y materia resulta de una división

epistémica que separa los aspectos de la realidad subyacente”.

Planteamos, por tanto, que la Vacuidad no-dual, carente en sí misma de

toda calificación o determinación particular, es, al mismo tiempo, la esencia última

de toda existencia, la matriz pura, indiferenciada y sin forma que sostiene

todos los mundos. No hay en ella ninguna característica específica, apariencia

concreta o rasgo distintivo, pero no es una mera ausencia o negación absoluta,

sino, más bien, un estado de apertura ilimitada, omnipresente e indestructible

que “hace ser” a todo el universo de la finitud. Un ámbito diáfano, lúcido y

luminoso que genera, sostiene y abraza todo el universo de las

particularidades. Una espaciosidad infinita y sin fronteras, eternamente

autoevidente, de la que surgen, en la que están y a la que retornan todos los fenómenos

que tienen lugar en el espacio-tiempo.

El Vacío último es un no-estado en el que no se puede percibir nada concreto, pero que está preñado de todo lo existente. Su simplicidad absoluta es potencialidad infinita de todas las cosas. Donde no hay nada, hay lugar para todo. No se trata, pues, de una nada impotente, sino que, al contrario, puede hacerlo todo de sí mismo, permaneciendo en su seno íntimo como Vacuidad eterna. Todas las cosas provienen de él, están en él y retornan a él, pero detrás de estas formas fugaces, permanece inmutable en su quietud atemporal, ahora, en el comienzo y siempre. Más allá del cambio. Más allá del nacimiento y de la muerte. Siempre presente en su juego infinito de apariencias duales. Eternamente vacuo y claro. Atemporalmente autoevidente.

B) La realidad relativa potencial

Dado que la

Auto-Evidencia no-dual carece por completo de la menor separación entre sujeto

y objeto, no puede percibirse a sí misma formalmente de ningún modo. Por eso, si

quiere contemplarse a sí misma, no tiene más remedio que dualizarse… al menos en

apariencia. El artificio es sencillo. Al igual que el 0 puede desdoblarse como

+ 1 y – 1 sin cambiar su valor en absoluto, la Vacuidad fundamental puede desdoblarse

como objeto —un polo original, básicamente de energía— y sujeto

—un polo final, básicamente de consciencia—, manteniendo plenamente su esencia

vacía. Entre ambos polos se genera, de este modo, un amplísimo espectro de

equilibrios entre ambas facetas polares, que recorre toda la gama desde los

estados más básicos —de enorme energía y poca consciencia— hasta los más

elevados —de poca energía y enorme consciencia—. Al entrar en vibración esta

distancia ilusoria de energía-consciencia generada entre ambos polos —como la

cuerda de una guitarra— se produce, instantáneamente, un sonido fundamental

característico y toda su ilimitada gama de sonidos armónicos (ondas

estacionarias). Esto significa que, fijémonos bien, desde el mismo momento

originario la totalidad del espectro de energía-consciencia ya está plenamente

presente de forma entrelazada y resonante.

Como hemos visto a lo

largo de nuestra investigación, los sucesivos segundos armónicos que surgen con

la vibración de la “cuerda” originaria de energía-consciencia —las sucesivas

notas del círculo (espiral) de quintas pitagórico— son, precisamente, los

niveles potenciales de estabilidad estratificada que se irán actualizando,

uno tras otro, a lo largo de los sucesivos peldaños evolutivos que hemos analizado,

y que desplegarán rítmicamente el espectro completo de la manifestación, desde

los niveles más básicos —de enorme energía y poca consciencia— a los más

elevados —de poca energía y enorme consciencia—. (Resulta sugerente señalar el

paralelismo entre la hipótesis que estamos exponiendo y la “teoría de cuerdas”

planteada actualmente en física teórica, aunque en nuestro caso el ámbito de

aplicación no se reduce simplemente al mundo de la microfísica, sino que abarca

la totalidad del espectro de la realidad. ¡Resulta complicado intentar elaborar

una “teoría del todo” si se margina la práctica totalidad del despliegue

evolutivo!).

Quisiéramos remarcar aquí

la hipótesis planteada por el farmacólogo Dirk Meijer y el investigador Hans

Geesink sobre un algoritmo matemático para frecuencias cuánticas coherentes que

generan estabilidad tanto en sistemas animados como no animados. Según sus

propias palabras: "Curiosamente, descubrimos que el origen del algoritmo

biológico particular puede abordarse matemáticamente mediante una escala

acústica de referencia ‘pitagórica templada’ seleccionada. El algoritmo expresa

ecuaciones de ondas unidimensionales conocidas para cuerdas vibrantes. El

origen del algoritmo biológico se condensó en una expresión matemática, en la

que todas las frecuencias tienen proporciones de 1:2 y se aproximan mucho a las

proporciones de 2:3". ¡Esta proporción de 2:3 es, precisamente, el

“segundo armónico” que, tal como hemos visto en nuestra investigación, genera

los niveles de estabilidad evolutivos!

Volviendo a nuestro

discurso, al desdoblarse la Vacuidad fundamental como un polo objetivo

(básicamente de energía) y un polo subjetivo (básicamente de consciencia), se

produce automáticamente una tensión bidireccional entre ambos extremos: una

corriente expansiva y entrópica procedente del polo de “energía-(consciencia)”

inicial y una corriente contractiva y sintrópica procedente del polo de “consciencia-(energía)”

final. Ambos flujos recorren, en direcciones contrarias, la totalidad del

espectro de niveles potenciales de estabilidad —ondas estacionarias— en los que

se equilibran, en diferentes proporciones, ambas facetas polares. Instante tras

instante, estos flujos ascendentes y descendentes resuenan entre sí en un nivel

determinado —onda estacionaria— del espectro de energía-consciencia,

“colapsando”, así, en un evento concreto.

(Los lectores interesados

en este punto pueden consultar los sugerentes trabajos de John Wheeler sobre el

“principio antrópico participativo”, de Amit Goswami sobre la “evolución

creativa”, o de Robert Lanza sobre el “biocentrismo”, y, así, comprobar las

similitudes y las diferencias entre estas interpretaciones de la mecánica

cuántica y lo que aquí estamos exponiendo).

La propuesta que estamos

desarrollando tiene una clara sintonía, obviamente, con la teoría sintrópica del

matemático Luigi Fantappiè. Esta teoría afirma que el aumento de la complejidad

en el proceso evolutivo es consecuencia de las ondas avanzadas que emanan desde

atractores ubicados en el futuro y que se dirigen hacia atrás en el tiempo. Plantea,

pues, pasar de un modelo mecanicista y determinista del universo a un nuevo

modelo, entrópico-sintrópico, en el que las fuerzas expansivas (entropía) y las

fuerzas cohesivas (sintropía) trabajan conjuntamente, de modo que el despliegue

de los fenómenos ya no es solo función de las condiciones iniciales, sino que

también depende de un atractor final. Esta teoría fue actualizada

posteriormente por el físico Giuseppe Arcidiacono y por su hermano gemelo

Salvatore, químico de profesión, desarrollando un modelo entrópico-sintrópico

del universo con una “estructura cibernética", que permite establecer un

vínculo entre la teoría unitaria de Fantappiè y las investigaciones más

recientes sobre la teoría de sistemas, el caos y la complejidad. Actualmente,

los psicólogos Ulisse Di Corpo y Antonella Vannini, han relanzado la

investigación sobre la teoría entrópica-sintrópica, llevando a cabo

experimentos de laboratorio con resultados convincentes y logrando, de este

modo, convertir la hipótesis de la sintropía en una sólida teoría científica

sustentada por una matemática rigurosa y una abundante evidencia experimental.

En clara resonancia con

todo esto, nuestro planteamiento tiene, del mismo modo, una gran similitud con

la Interpretación Transaccional de la Mecánica Cuántica —propuesta por John

Cramer e inspirada en la “teoría del absorbedor” de John Wheeler y Richard

Feynman—, que describe las interacciones cuánticas en términos de una onda

estacionaria formada por la interferencia entre ondas retardadas (hacia

adelante en el tiempo) y avanzadas (hacia atrás en el tiempo). Podemos resumir

este modelo transaccional de la siguiente manera: El emisor produce una onda

retardada de “oferta”, hacia adelante en el tiempo, que viaja hacia el

absorbedor, lo que hace que el absorbedor produzca una onda avanzada de

“confirmación”, hacia atrás en el tiempo, que viaja de regreso hasta el emisor.

La interacción se repite cíclicamente hasta que, finalmente, la transacción se

completa con un "apretón de manos" —una onda estacionaria— a través

del espacio-tiempo, con el que se sella un contrato bidireccional entre el

pasado y el futuro, y se produce el evento cuántico real, el “colapso de la

función de onda”. La secuencia “pseudo-temporal” de este relato es, por

supuesto, tan solo una conveniencia semántica para describir un proceso que es,

en verdad, atemporal. Luego volveremos sobre este asunto.

La física y filósofa Ruth

Kastner, extendiendo el trabajo de John Cramer, ha desarrollado una nueva

Interpretación Transaccional, llamada Relativista (RTI) o Posibilista (PTI),

que sostiene que las funciones de onda cuántica no se mueven tanto en el

universo físico, sino que existen como “posibilidades” en el espacio

multidimensional de Hilbert, del cual emergen las transacciones en el universo

“real”. Kastner propone considerar las ondas de oferta salientes y las muchas

ondas de confirmación entrantes como transacciones "posibles",

existentes fuera del espacio-tiempo, de las cuales solo una se vuelve

empíricamente "real". Sugiere definirlas con el término “potencia”

—con el que Aristóteles denominaba la capacidad de ser algo en el

futuro—, en sintonía con la afirmación del físico teórico alemán Werner

Heisenberg: “Los átomos o las partículas elementales no son reales en sí

mismos; forman un mundo de potencialidades o posibilidades, y no tanto un mundo

de cosas o de hechos o datos”. En este sentido, Kastner dice que las ondas de

oferta y confirmación son "posibilidades" sub-empíricas y

pre-espacio-temporales —es decir, que aún no han aparecido en el espacio-tiempo—

y, por eso, las denomina "transacciones incipientes".

Kastner pide una nueva

categoría metafísica para describir esas "posibilidades no del todo

reales", que, lejos de ser meras abstracciones, constituyen un mundo de

dimensiones superiores cuya estructura está descrita por las matemáticas de la

teoría cuántica. Plantea la necesidad de considerar tales “posibilidades” como

parte de una realidad que abarca mucho más de lo que está contenido en el

espacio-tiempo. De hecho, los eventos espacio-temporales son productos que

emergen a partir de los procesos de transacción —atemporales y no-locales— que

tienen lugar en el reino cuántico.

La

metáfora del “iceberg” usada por Freud para describir el subconsciente humano

puede aplicarse igualmente al “reino ontológico de posibilidades” o “tierra

cuántica” que plantea Kastner. El “quantumland” hace referencia a la

masa del iceberg que existe por debajo de nuestra vista, mientras que la punta,

la apariencia espacio-temporal, es solo una pequeña parte de todo lo que es el

universo físico. Los procesos cuánticos, aunque tengan lugar fuera del

espacio-tiempo, constituyen una parte fundamental de ese universo.

Este planteamiento de

Kastner sobre un “reino ontológico de posibilidades” del que surge el mundo

concreto espacio-temporal, coincide plenamente con nuestra propuesta sobre una realidad

relativa potencial de sonidos armónicos que se actualiza,

rítmicamente, a lo largo de los sucesivos peldaños de la escalera evolutiva.

Del mismo modo, hay una clara resonancia entre esta idea con el postulado del

físico David Bohm sobre una realidad fundamental —el “orden implicado”—, en la

que la materia y el espíritu están unificados, que se despliega, instante tras

instante, como el universo manifestado —el “orden explicado”—.

Partiendo de los

sorprendentes datos de la física cuántica, Bohm propone la existencia, a nivel

muy profundo, de un orden intrínseco que, más allá del espacio y del tiempo,

envuelve la totalidad de la realidad cósmica de relaciones. Este orden

intrínseco se proyectaría a cada instante en el orden manifiesto, que, a su

vez, se inyectaría o se introyectaría de nuevo, a cada instante, en el orden

intrínseco. Bohm llama “holomovimiento” a este continuo despliegue y repliegue

entre el orden implicado y el orden explicado que constituye el fenómeno

dinámico básico del que emanan todos los sucesos de la realidad manifestada en

el espacio-tiempo. No hay “cosa” alguna en el universo. Todo es “proceso”. Lo

que llamamos cosas, objetos o entes, son meras abstracciones de aquello que es

relativamente estable en los procesos de movimiento y transformación. En el

orden implicado la realidad se ordena según una jerarquía en la que cada nivel

particular de tiempo tiene su nivel de eternidad. Lo fundamental en el orden

implicado es la presencia simultánea de una secuencia de muchos grados de

envolvimiento, mientras que, por el contrario, en el orden explicado todos esos

grados se hacen presentes de forma extendida y manifiesta.

Conceptos tales como

“realidad no-local”, “entrelazamiento” o “no-separabilidad”, tan frecuentes

entre los estudiosos del mundo cuántico, apuntan en la misma dirección. A

partir del experimento mental propuesto por Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen en 1935

—la llamada “paradoja EPR”—, del teorema planteado por John Bell en 1964 —las

llamadas “desigualdades de Bell”— y del experimento real llevado a cabo por

Alain Aspect en 1982 —y muchos otros en años posteriores— se puso de

manifiesto, sin la menor sombra de duda, la existencia de sucesos que violaban

el “principio de localidad” —la suposición de que dos objetos alejados entre sí

no pueden influirse mutuamente de manera instantánea—, confirmando, así, la

temida "espeluznante acción a distancia" que temía Einstein. A partir

de entonces, la mecánica cuántica rechaza el principio de localidad debido al

llamado “entrelazamiento cuántico”. El entrelazamiento es un fenómeno en el

cual los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir

mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aun

cuando los objetos estén separados espacialmente. Un conjunto de partículas

entrelazadas no puede definirse como si fueran partículas individuales

separadas, sino que hay que hacerlo con una función de onda única para todo el sistema. Dado que la

totalidad del cosmos se encontraba plenamente unido en el momento del Big Bang,

bien podría ser definido por una única función de onda en la que todo el

abanico de posibilidades ya estaría presente de manera superpuesta desde su

origen. A nivel cuántico, por tanto, comienza a plantearse una visión unificada

de la realidad universal, en la que, más allá del espacio y el tiempo, todas

las posibilidades —potencialidades— se encuentran presentes desde el mismo

instante inicial. El universo espacio-temporal, desde esta perspectiva, no

sería otra cosa que la paulatina actualización, instante tras instante, de esas

potencialidades originarias de forma desglosada.

Este planteamiento sobre una realidad potencial unificada, más allá del

espacio y el tiempo, no sólo ha sido desarrollado por investigadores del mundo

objetivo de la energía, sino también por indagadores del mundo subjetivo de la

consciencia. Así, por ejemplo, el psiquiatra Carl Jung retomó la expresión

medieval “unus mundus” —un solo mundo— para sugerir la existencia de una

realidad subyacente unificada a partir de la cual

todo emerge y a la cual todo retorna. Afirmó que era

extraordinariamente probable que la mente y la materia no fueran sino dos

aspectos diferentes y complementarios de ese unus mundus trascendental. Jung, conjuntamente con el físico Wolfgang Pauli, puso de manifiesto que

los conceptos de “arquetipo” y “sincronicidad” reforzaban, precisamente, la

existencia de esa unidad subyacente.

Jung observó que las capas más hondas de la psique pierden la

peculiaridad individual a mayor profundidad —se vuelven más colectivas— y que

en este “inconsciente colectivo” existen unas pautas dinámicas primordiales,

que él denominó “arquetipos”. Estos arquetipos son, en sí mismos, elementos

vacíos, virtualidades, ideas en sentido platónico, tendencias innatas, modelos

desprovistos de contenido a partir de los cuales se forman las variaciones

individuales. Un arquetipo posee, en principio, un núcleo significativo

invariable que determina su modo de manifestación, pero la manera en que se

expresa en cada caso no depende de él solamente, sino también del material del mundo

fenoménico con el que cuenta para hacerse visible. Los arquetipos no son

propiamente elementos psíquicos, ni tampoco materiales, sino más bien

realidades psicofísicas pertenecientes al ámbito de lo “psicoide”, anteriores a

una eventual separación en esos dos dominios que nosotros percibimos escindidos

en nuestra realidad cotidiana. Los arquetipos formarían parte de ese unus

mundus que, según la filosofía escolástica, contenía en potencia la materia

y el espíritu y, por tanto, podría ser entendido como un reino de “materia

espiritual” o de “espíritu material”.

La existencia de esa realidad psicofísica fundamental también puede ser

demostrada a través de los fenómenos de “sincronicidad”, en los que aparecen coincidencias

o concordancias —más allá de la simple casualidad— entre un acontecimiento

psíquico y otro físico sin que exista una relación causal entre ellos. Estos

sorprendentes fenómenos resultarían fácilmente explicables si tanto el

observador como el acontecimiento concurrente procedieran, en última instancia,

de una misma fuente, de una unidad subyacente común a ambos, del unus mundus

fundamental. Las expresiones

simultáneas en los dominios de la psique y de la materia que tienen lugar en

las sincronicidades, sugieren la existencia de un único todo psicofísico que

nosotros observamos a través de dos vías diferentes. Ese todo se presenta como

material, si se lo observa desde el exterior, y como psíquico, si se lo observa

desde el interior, pero en sí mismo no es ni psíquico ni material, sino

enteramente trascendente. La hipótesis de una matriz potencial profunda, más

allá de cualquier tipo de división en esos dos dominios que nosotros percibimos

separados en la realidad cotidiana, tiende, así, un puente entre el mundo

físico y el mundo mental. Los fenómenos sincronísticos se entienden, entonces,

como manifestaciones dobles y espontáneas de ese fundamento desconocido que es

la base de la materia y la mente, de la energía y la conciencia.

Resonando

con la idea que estamos planteando de equiparar nuestra “realidad relativa

potencial” con el “orden implicado” de Bohm, con el “quantumland” de

Kastner o con el “unus mundus” de Jung, la psicóloga Marie-Louise von

Franz afirmaba que resultaba posible aplicar la terminología de Bohm a las

ideas de Jung, de tal modo que los arquetipos se podrían considerar como

estructuras dinámicas e inobservables del orden implicado o replegado. O, en la

misma línea, el psiquiatra Stanislav Grof ha propuesto que “en una versión

ampliada de la teoría holonómica, los arquetipos podrían ser comprendidos como

fenómenos sui generis, como principios cósmicos entrelazados con el

tejido del orden implicado”.

Partiendo

de estos sugerentes paralelismos, y considerando los fenómenos de sincronicidad

como manifestaciones dobles y espontáneas —materiales y psíquicas— de una

realidad subyacente unificada, cabría sospechar que los arquetipos podrían

jugar un papel clave en el proceso de evolución, dado que éste se caracteriza

—tal como afirmaba el paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin— por la tendencia

de la materia a lo largo del tiempo a adquirir formas de organización más

complejas y, simultáneamente, por el aumento del nivel de conciencia en esos

organismos. El propio Jung, vislumbrando esta posibilidad, afirmaba: “No puede

uno imaginar cuánto azar y cuántos riesgos fueron necesarios durante millares

de años para hacer de un lémur un hombre. En medio de este caos de azar,

probablemente hubo fenómenos sincronísticos en acción, los cuales, frente a las

leyes conocidas de la naturaleza y con ayuda de éstas, permitieron construir,

en momentos arquetípicos, síntesis que se nos manifiestan como

extraordinarias”.

Para Jung, los sucesos sincronísticos aparecen cuando algunos arquetipos están profundamente implicados en una situación vivida. Estos arquetipos se encuentran entonces constelados en la psique, al tiempo que se desencadenan dinámicas afectivas y emocionales muy fuertes. Esta circunstancia puede observarse, sobre todo, en situaciones de crisis muy graves, y es bien conocida por los psicoterapeutas. En palabras del biólogo Hansueli Etter: “Si de manera analógica transponemos estas observaciones al plano de la filogenia, podremos decir que situaciones arquetípicas están efectivamente consteladas cuando una crisis colectiva y biológica amenaza de manera inminente una especie o varias especies dadas. En esos particulares momentos, los sucesos sincronísticos deben ser muy numerosos (es decir, deben verificarse mutaciones o redistribuciones de genes en el seno de las poblaciones), de suerte que ofrezcan a la especie la posibilidad de un desarrollo superior. Me parece que en esos sucesos considerados hasta ahora como fortuitos, debemos ver fenómenos sincronísticos.”

C) La realidad relativa espacio-temporal

En una adenda anterior

hemos esbozado las características básicas de la dinámica toroidal a través de

la cual la realidad potencial del fundamento inmanifestado se actualiza y

despliega en el mundo de las formas. Este proceso es muy similar al

“holomovimiento” planteado por Bohm entre el “orden implicado” y el “orden

explicado”. La salida y retorno, instante tras instante, desde y hacia el

fundamento no-dual, a través de su manifestación finita y fugaz en el

espacio-tiempo, permite ir actualizando, uno tras otro, los sucesivos niveles

potenciales de estabilidad del espectro de energía-consciencia —es decir, toda

la jerarquía de “armónicos” generados en el mismo instante originario—, comenzando

por los más básicos —prioritariamente de energía— y finalizando por los más

elevados —prioritariamente de consciencia—. A cada vuelta, el potencial

específico de un nivel determinado del espectro se proyecta en un

punto-instante concreto del espacio-tiempo pixelado, se integra con los

aspectos ya emergidos en alturas anteriores, e, inmediatamente, esa información

específica se introyecta en el campo de memoria colectiva que se va generando en

el fundamento. Cuando una entidad concreta ha desplegado todo el potencial del

estrato en el que básicamente se desenvuelve y lo ha integrado con todo lo

aflorado en las etapas precedentes, habiendo alcanzado una cota específica de complejidad,

puede resonar con el “armónico” siguiente del espectro de energía-consciencia,

y, de ese modo, ascender a un nuevo peldaño de la larga escalera de la

evolución. Y así sucesivamente.

Esta dinámica recursiva,

intrínsecamente creativa, entre la “realidad potencial” y la “realidad actualizada”

está mediada por ese campo unificado de memoria que, paso a paso, se va

gestando a nivel fundamental. Toda la información recogida en cualquier

punto-instante del mundo manifestado es introyectada inmediatamente en el campo

básico de memoria colectiva, que, de este modo, incrementa, momento a momento,

su potencial. Según nuestro planteamiento, con la polarización originaria de la

Vacuidad no-dual fundamental, como un polo objetivo —básicamente de energía— y

un polo subjetivo —básicamente de consciencia—, se genera, automáticamente, un

amplísimo espectro de equilibrios de energía-consciencia entre ambas facetas

polares, que recorre toda la gama desde los estados más básicos —de enorme

energía y poca consciencia— hasta los más elevados —de poca energía y enorme

consciencia—. “Antes” del surgimiento del universo manifestado, este espectro

potencial tenía un carácter básicamente arquetípico —en nuestra investigación

hemos hablado de la gama cromática, del círculo (espiral) de quintas de

Pitágoras, de la serie de los chakras…—, pero, desde el mismo momento en que se

produce la singularidad originaria del Big Bang, comienza la danza toroidal

entre la realidad potencial y la realidad manifestada —entre el orden implicado

y el orden explicado—, en la que tiene lugar ese juego de proyecciones e

introyecciones que acabamos de plantear. Es, precisamente, este juego toroidal

el que, instante tras instante, va convirtiendo los niveles arquetípicos

originarios del espectro de energía-consciencia en campos de memoria colectiva

más y más solidificados con cada giro de la danza. Esta es la causa por la que,

en la actualidad, el comportamiento de los niveles más básicos del espectro de

energía-consciencia en el universo manifestado —los niveles materiales— resulte

muy previsible, y de que, en consecuencia, podamos describir las leyes físicas

de la naturaleza con bastante precisión. Por el contrario, los niveles más

elevados del espectro potencial aún no han sido apenas actualizados en el

espacio-tiempo y, por ello, hoy en día todavía mantienen su carácter de levedad

arquetípica y resultan difícilmente descriptibles.

Antes de seguir adelante

con nuestra exposición, quisiéramos hacer referencia en este punto a los

trabajos de otros investigadores que también plantean la existencia de un campo

de memoria colectiva en el fundamento de la realidad, con grandes similitudes

al que aquí estamos proponiendo.

Por ejemplo, el filósofo

de sistemas Ervin Laszlo postula la idea de un campo de información como

sustancia del cosmos. Utilizando el término sánscrito Akasha —con el que

la tradición hindú designaba al fundamento que subyace a todas las cosas y se

convierte en todas las cosas—, Laszlo denomina a este campo de información como

"campo akáshico". El Akasha —afirma— es una dimensión

en el universo que no solo subyace a todas las cosas que existen en él, sino

que las genera e interconecta, conservando la información que han generado. Es

la matriz de la realidad, la red del mundo, la memoria del cosmos. La

cosmología akáshica concibe el universo como un sistema integral que

evoluciona en la interacción de dos dimensiones: una dimensión oculta o akáshica

y una dimensión observable o manifiesta. Según este modelo, la dimensión oculta

“in-forma” a la dimensión manifiesta, y ésta, a su vez, “de-forma” a la

dimensión oculta, modificando su potencial de información. Esta interacción

bidireccional entre ambas dimensiones constituye un bucle continuo de acción y

reacción, que crea una coherencia progresiva en la dimensión manifiesta, y

acumula un potencial creciente de in-formación en la dimensión oculta, todo lo

cual, según Laszlo, puede explicar por qué nuestro universo, contra toda

probabilidad, está tan bien configurado como para formar galaxias y formas de

vida conscientes, y por qué la evolución es un proceso informado, no azaroso.

Por su parte, el

bioquímico Rupert Shedrake propone una dinámica similar al holomovimiento de

Bohm en la que unos campos morfogenéticos, implicados y no locales, canalizan

la memoria colectiva de formas y comportamientos a las generaciones siguientes.

Sheldrake pone especial énfasis en la idea de que el orden explicado, en cierto

modo, enriquece al implicado, el tiempo a la eternidad, porque lo finito

contribuye al orden global re-inyectando sus aportaciones de nuevo a la

totalidad. Cada momento es una proyección del todo, pero ese momento se

introyecta de nuevo en el todo. El siguiente momento implica, en parte, una

re-proyección de esa introyección, y así sucesivamente. De este modo, como cada

instante contiene una proyección de la re-inyección de los instantes anteriores

—lo que constituye una cierta forma de memoria—, se parece a sus predecesores,

pero también se distingue de ellos. Según este concepto de proyección e

introyección, todos los entes del universo estamos contribuyendo a la

naturaleza intrínseca más profunda, porque participamos en la introyección del

orden manifiesto en el orden implicado, creando, así, un orden superior que,

instante tras instante, va conformando la dinámica evolutiva.

Del mismo modo, el físico

teórico Nassim Haramein plantea un dominio fundamental de información del que

todo surge y al que todo retorna. La intercomunicación no local, más allá de

cualquier marco de espacio y tiempo, es posible gracias a la red de memoria

espacial unificada formada por microagujeros de gusano del campo holográfico

básico de información en la escala de Planck. La memoria y los procesos

recursivos de información de retroalimentación y proalimentación del vacío

cuántico —u holocampo— permiten el aprendizaje y el comportamiento evolutivo. El

flujo de información dinámica desde y hacia ese campo puede ser la fuente

generadora de la materia organizada, de los sistemas biológicos autoorganizados

y, en última instancia, de las entidades autoconscientes. Haramein afirma, en

resumen, que vivimos en un universo altamente entrelazado e interconectado

donde un campo fundamental de información, compartido a través de todas las

escalas, impulsa mecanismos evolutivos en los que el entorno influye en el

individuo y el individuo influye en el entorno, en una totalidad interconectada

no local: un universo que en última instancia es Uno.

Retomando la exposición

de nuestra propuesta, vamos a tratar de describir, a continuación, el mecanismo

a través del cual la realidad potencial se actualiza en y como la realidad

manifestada, lo que nos dará las pistas esenciales para bosquejar la naturaleza

de esta manifestación. Como hemos explicado, con la dualización originaria de

la Vacuidad no-dual en la forma de un polo objetivo (básicamente de energía) y un

polo subjetivo (básicamente de consciencia), aparece automáticamente entre ambos

extremos un espectro integral, simultáneo y entrelazado de energía-consciencia

en diferentes equilibrios, que constituye la realidad relativa potencial

o arquetipo básico que, posteriormente, se manifestará como realidad

relativa actualizada o universo evolutivo. La tensión generada entre ambos

extremos tras la polarización originaria, crea una corriente expansiva y